张元林:中华文化兼容并蓄的典范敦煌,对当今

【作者】:网站采编

【关键词】:

【摘要】莫高窟第285窟内景(西魏)。敦煌研究院供图 基于敦煌资料开展中外关系史研究极其重要,目前此方面仍有拓展提升的空间。长期以来,国内学术界更重视利用中国传统史籍,而在敦煌文

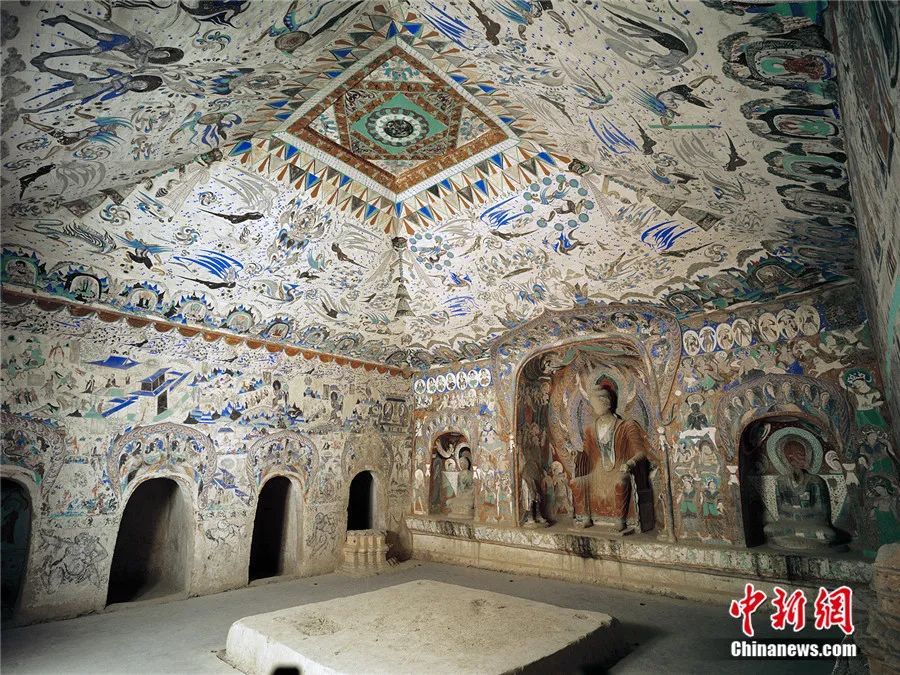

莫高窟第285窟内景(西魏)。敦煌研究院供图

基于敦煌资料开展中外关系史研究极其重要,目前此方面仍有拓展提升的空间。长期以来,国内学术界更重视利用中国传统史籍,而在敦煌文献的利用方面相对薄弱,这也是因为能够供给学者研究的资料还不够充分。同时,在学科建设层面,也没有把利用敦煌材料来研究中外关系提到应有高度。

中新社记者 冯志军

——专访敦煌研究院副院长张元林

张元林:无论是从敦煌壁画和文献,还是敦煌出土的文物遗存,可知这一地区曾长期生活着多民族,并有多种文字并用的现象,各种东西方文化元素和踪迹交融呈现的和谐画面比比皆是。这反映了不同民族和宗教在敦煌和睦相处的历史事实,也是今天研究多种文明交流交汇的重要材料。

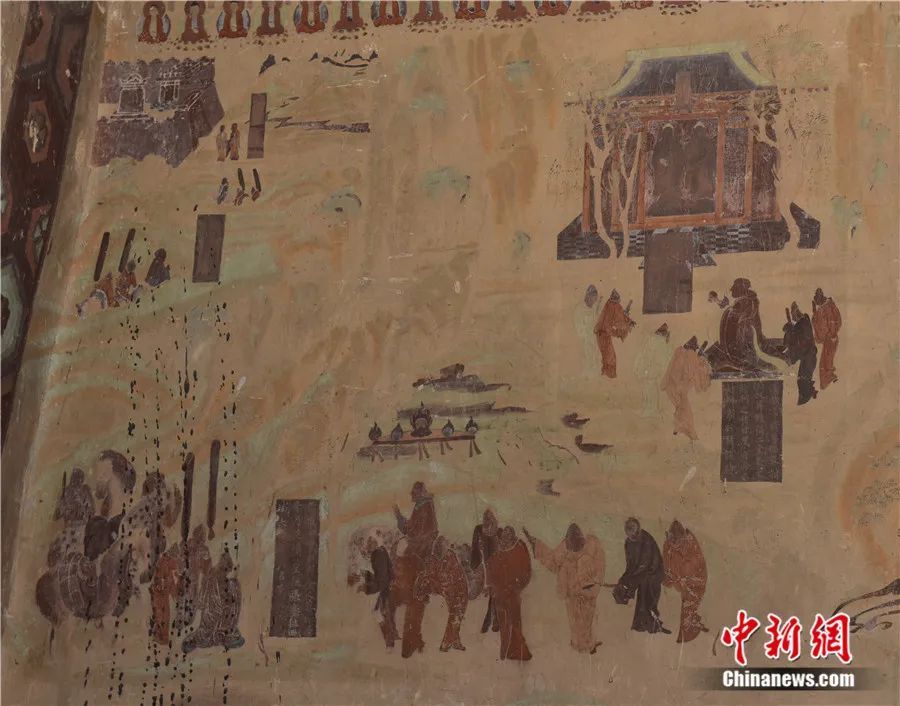

张骞出使西域图——莫高窟第323窟(初唐)。敦煌研究院供图

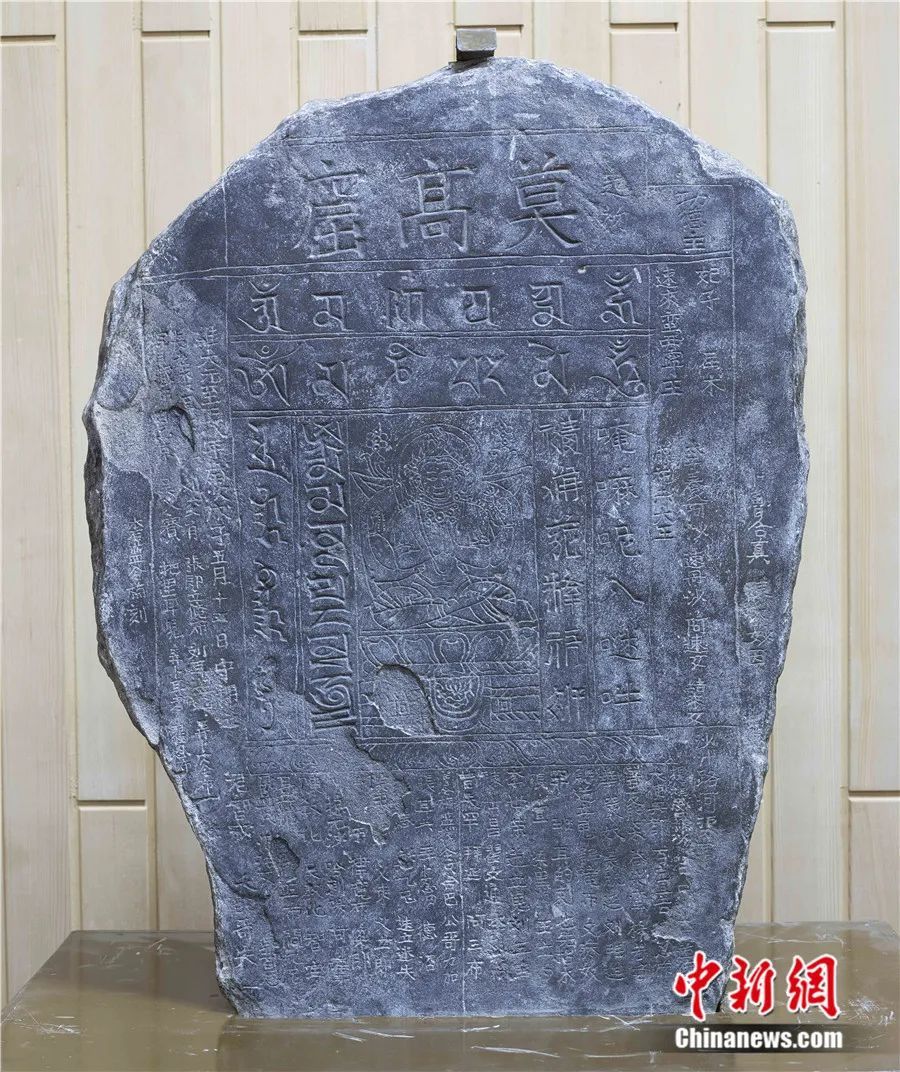

敦煌石窟中,除汉族人形象以外,还有吐蕃人、西夏人、回鹘人等少数民族,乃至中亚、西亚地区民族的形象。敦煌研究院保存的一件元代的六字真言碑,镌刻有汉文、梵文、藏文、西夏文、回鹘文、蒙古文等多种文字。

世界上留存下的很多文化奇迹,不少都遭到破坏,起因多是宗教冲突、种族矛盾等。但持续营建千年的莫高窟,基本没有遭受到严重的人为破坏。这说明敦煌的历史进程总体上是包容和睦的,不同的语言、文化、文字等都得到了应有的尊重。这种多元一体的文化形成过程,对于今人也将具有“润物细无声”式的影响。

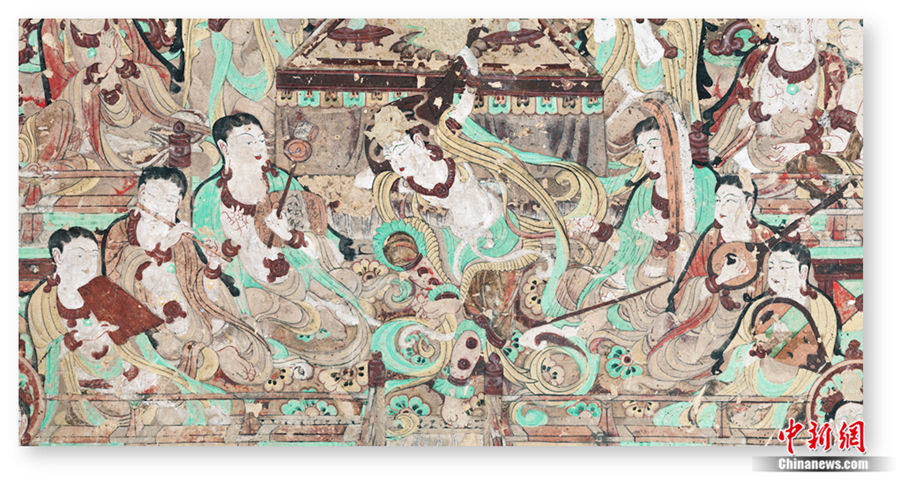

胡商遇盗——敦煌莫高窟第45窟(盛唐) 。敦煌研究院供图

敦煌博物馆藏六祖坛经——敦煌藏经洞出土(唐)。敦煌研究院供图

敦煌研究院藏六字真言碑——西宁王速来蛮立元至正八年(1348年)。碑上镌刻有汉文、梵文、藏文、西夏文、回鹘文、蒙古文等多种文字。敦煌研究院供图

现将访谈实录摘要如下:

在世界面临百年未有之变局的今天,多元共存、兼容并蓄、互利共赢、尊重差异、理解包容等敦煌文化内涵,对于中外关系的发展,仍有指导性的借鉴意义。其承载的贸易畅通、民心相通等“历史共鸣”,也是“一带一路”建设中,各方都能听懂的语言。(完)

中新社记者:敦煌两千多年来积累的东西方交流互鉴经验,当今有何借鉴和启示意义?对于“一带一路”建设将发挥什么作用?

张元林:陆上丝绸之路畅通的一千五六百年间,敦煌是连接中外政治、经济、文化的重要节点。敦煌石窟的形成,同样也是东西方文化交流的结果:以中原文化为基础,大胆吸收印度、中亚、西域佛教艺术思想内容,进而形成了富有特色的敦煌文化和敦煌石窟艺术,并在不断接受来自中原的传统文化和佛教发展新成果的滋养中渐至兴盛,其影响又沿着丝绸之路传至周边。

来源:中国新闻网

中新社记者:自从西汉丝绸之路开通以来,往来客商使敦煌辉煌了千余年。来自东西方的不同民族、宗教等如何持续在此交流交往?

自西汉设立敦煌郡始,当地居民一直是汉族为主体的多民族构成。其间也历经过如吐蕃、西夏、甘州回鹘等多个少数民族政权交替管控。长时间一起生产生活的不同民族、不同宗教信仰的人群,不仅未因文化差异而“相互伤害”,反而“取长补短”、和谐共生,甚至还出现了“同窟礼佛”的罕见现象。这也是中华民族“多元一体”历史的一个缩影。

中华文明生生不息,赓续至今,就是在坚定传承自己文化传统的同时兼容并蓄、博采众长的结果。敦煌文化的形成与兴盛,也是这种文化胸怀的体现。中华文化对外来文明,向来不会表现得那么保守和排斥。各个外来少数民族也会对不同的文化和信仰持以足够理解与包容,这进一步丰富了中华文化的内涵。

张元林,历史学博士,研究馆员。现任敦煌研究院副院长,中国敦煌吐鲁番学会副会长,民进甘肃省委会副主委,兰州大学博士生导师。主要从事敦煌图像学、敦煌艺术与丝绸之路艺术比较研究。

中新社兰州9月1日电 题:中华文化兼容并蓄的典范敦煌,对当今有何启示?

目前,敦煌研究院正在进行“敦煌与中外关系史料整理研究”的国家重大项目,将从学科设置上引导和加强对于敦煌材料的系统整理,推动中外关系史研究的深度和广度。

文章来源:《敦煌研究》 网址: http://www.dunhuangyanjiu.cn/zonghexinwen/2022/0903/839.html